鹗头在哪?鹗头城又在哪?这恐怕知道的人一定不多。

鹗头只是乐清湾畔一个小小的地名。它有两处,一处前塘,一处后塘。前塘的叫小鹗头,后塘的叫大鹗头。一塘之隔的两个村庄,亲近得如胸腔内的两片肺叶。两处的鹗头山上都有寨。寨是当地人通俗的一种叫法。志书上称为烽堠,也称堡。如果在中原或北方,就叫烽火台。寨内神龛都供有杨府君,前塘的叫杨七府,后塘的叫杨三府,统称杨爷寨。海上平安吉庆,地上五谷丰登,保佑着乡方,这是沿海百姓年年的愿望。寨外也挑有一杆高高的风灯,作旗幡,也作航标,招引着神灵,也指引着海上的航船。

记忆里的大小鹗头始终都有她清远的山海风光。春天豆荚遍野夏天麦浪金黄,芦苇舞动的塘堤俨如绿绸飘带;堤内满垟的紫云英,堤外是褐色的海塗。提着弯兜的小儿,背着竹篓的姑娘,嬉戏着等待潮汐。她们要去拾螺、捉蟹、捏扁蛏......我们拔草、放牛也看着潮涨与潮落。海浪拍打着鹗头的山崖,也拍打着埠头的渔船,发出孤单的轰鸣。大海仿佛是静止的。大乌、小乌、江岩、茅埏,以及时隐时现的扁鳗礁,这些散落的岛屿,在乐清湾上星罗棋布。眺望东南,一抹淡淡的黛青横亘天际,那是玉环县的海山。海边的风、荼花、海浪是动的。有桨划的小木舟,有鼓满着风的篷帆,有海鸟,有云,在迟缓地移动,移动着。这些景象不止一次而是千万次在我的笔下梦呓过、重叠过、出现过。可是唯独没有出现过的,就是鹗头城!

鹗头城不在前塘的小鹗头。鹗头城在后塘的大鹗头。

鹗头不仅有风景,鹗头还有动人的民间传说。

邻村的大崧有个叫方一万的员外,起先是在鹗头埠开一家客栈。有一年海上来了位采宝客,在鹗头盘亘了很久之后,最后空手悻悻而去。临走他透露一个秘密,说八月十五中秋节这夜,有一对嬉玩的童男童女,会出现在鹗头埠,如遇到这千载难逢的机会,叫他马上抱这一对小童回家,并吩咐抱时不能 脱掉鞋子。好奇的方一万真的每年在鹗头守候,等待这一奇观。这一年中秋,方一万早早守候着海边,看潮水慢慢地上涨,月亮慢慢地升起,他一直等到月上中天。半夜子时,波光粼粼间真的跳出两个小胖娃,一男一女,系着红色的肚兜,光着屁股在月光下的海涂上,忘情地泼水嬉玩。这可乐了方一万,他一个战步冲往潮涨的滩涂,张开手臂就抱,慌乱中只抱住了一个,逃跑掉了另一个。到回过神来,怀里抱的却是一只铜盆,而脚上的靴子只有一只,另一只还深陷在泥塗里呢。见是一只破铜盆,方一万就不怎的在意,有天老婆梳妆掉了只钗子到盆里,竟然会满满一盆的钗子。这才知抱回家的原来是一只聚宝盆。从此要金得金,要银得银,成了甲富一方的方一万。

近十年来,也有人想抱回另一只逃走的、还遗落在鹗头埠的聚宝盆,企图一夜间成为新的方一万,曾开山填海大张旗鼓,打造一家炙手可热过的“中欧船业”。对自然山川人为的破坏,需要付出代价的。也许一味追夺着月下嬉玩的小孩,他们忘掉了自己脚上的靴子,而现在的中欧船业,早已旗偃鼓息灰飞烟灭。

半个多世纪以来,除了中欧船业的雀噪一时,鹗头一直是默默无闻的。哪怕有我所鼓吹的风光与传说。你可能会意想不到,小小的鹗头,历史上竟然有一位皇帝,亲自为这里,御书过四个大字:海国长城。

现在的鹗头城,早已荡然无存。那么谁要在这里修城?为什么要修城?在鹗头这地方,究竟发生过什么?将近四百七十年的历史烟尘,开始慢慢地漫过了我的心头。

二

在历史上,侯一元是一位有故事的人物;从地理上看,鹗头城是一处古遗迹,也是一个有故事的地方。我把一位有故事的人物,跟一处有故事的地方捆绑到一块,组成一个醒目的标题,显然并非哗众取宠。我企图让不知这段历史的人耳目一新,让略知这段史实的人又疑惑重重。我借助历史上的侯一元跟地理上的鹗头城,展开我连篇的浮想,这也将成为我尝试的一种写作策略。

若说将古旧的东西翻将出来,就一味称之为文史,我是未必全然苟同的。上世纪八、九十年代,一批从事人文学科与社会科学研究的学者,在取材和行文上首先觉醒,都表现出鲜明的文化意识和理性思考色彩。像余秋雨、夏坚勇、张中行、陈平原等,带着炽热的人文情怀和终极追问,从文化视觉来关照表现对象。这类作品在美学风格上,往往表现出理性的凝重与诗意的激情。既充满思考的智性,又不乏文化关怀和个人感受,将情与理水乳交融达到浑然一体。

近年来乐清文风甚盛,搞文史者如雨后春笋,也如过江之鲫,作家、诗人、书画家、收藏家比比皆是。乡邦文风裴然,固然是好。倘若老炒冷饭一碗,又炒不出清新的色香味来,就像拿一个瘪气的皮球踢来踢去,这就使我也颇有想法,是对文体革新的一种想法,也试图跟本地同仁们携手,共同要去做的一种尝试。

青年评论家柳冬妩兄在为我的散文集《南冈庙记》写了一篇文章,他说道:“对乡村的回望,成为后现代主义时期重要的精神現象。”而在“对故乡的不断追求,其实是对自已身份的寻找和认定。”于是,我不放弃对家乡的写作,对温州乡贤侯一元与故乡鹗头的写作。

这个春节我从广东归来,是在浙南这湾边过的,哪怕只过短暂的半月。丙申开春,想写写《侯一元与鹗头城》这篇文章,初心动因有二:一亲,二近。

亲者,有血脉相承、家谱红线相系也!侯一元公乃我的十五祖。我第一次見到他,是在一本被隆重翻开的族谱里。身著蟒袍,头戴乌纱,神态肃然地端坐着。族内阿公指着族谱扉页上的图像,无不自豪地告诉着我们说,这是我们的太公爷,做官的!布政使多大的官,我们一片茫然。那时我还是个懵懂的孩童,踮起脚尖扒着族谱争看着先祖们的容图。多年以后,我才知道他不仅是位大官,还是一位著名的学者、作家与诗人。而对他们的著述却一无所知。《蒲岐镇志》在历史大事中记载:嘉靖十七年(公元1538年),侯一元中进士。那一年,他廿八岁。

明朝缑山下的侯宅村人才辈出,做为乡邦,俱为其荣耀,在府、县、所诸志书中自然都记上一笔。蒲岐与南岳毗邻,到明末清初,在十八世纪的时候侯宅有几支陆续迁往南岳的前塘、后塘、里岙塘一带。浙南属丘陵地貌,东海沿岸塗滩开阔,傍以山丘居多,潮涨潮落,早晚晨昏自有其旎旎的山海风光。我是在前塘的南山出生的。海拔不过百米的南山冈,跟后塘埠的山丘一样,逶迤入海形成岬角。也因形似水禽之头,称之鹗头。鹗者,水鸟也,一种凶猛的鹰,常巡逡在海边,吃魚的,也就是鱼鹰。这两处的鹗头,我都熟悉,都印有我青少年时代依稀足迹,就如开头我所描述过的。氏族谱牒上的远亲,乡土地理上的近邻,这些感情,都责无旁贷地促使我去写。情之所趋,无远弗届啊。

但是,“工业化时代背景下,故乡的意义变得复杂化,多样化,用文学的方式记载和描绘故乡的精神伦理变迁,融入个体生命独特的生存体验和使命感悟,来反应这个时代背景下的一些精神内核,是值得去抒写的。"【1】

三

大凡山陵突起,都丛生沟壑。而沟壑生溪涧,有溪涧才有河流。农人蓄水灌溉,江河入海,要有水闸。也就是我们东南沿海一带俗称的陡门。陡门外,有浦,浦就弯弯曲曲,逶迤入泽。泽在海潮退尽最低洼的地方,是塗滩跟大海的分界。塗,浦,泽,这些与特有的地貌相关的名词,给我们这些在东海湾边长大的孩子们,都蕴涵有一层亲切而深情的感情。这是从西南的云贵川,从西北的陕甘宁长大的人所无以体会与理解的,正如我们东南沿海长大的孩子,无以理解北方与中原地方的塬、梁、坝等是一样的。这叫一方水土养一方人。

大小鹗头入海水系并不同流。后塘鹗头水系源自大崧山的南阳溪涧,经上岙、下岙,流经上陡门头,通过大鹗头而入海的;而前塘的水系来自于法华寺下的小崧山,经石佛坑被拦蓄于小崧水库,水闸下的溪涧贯通前塘的河流。村以塘名,在浙南沿海比比皆是,如西塘、南塘、东塘下、北塘。如已故作家许宗斌就出生在西联的官塘。塘,海堤是也。从这些带塘字的地名可见,古时的吾邑乐清大片是海。前塘的田畴渐次向海边与后塘延伸,塘堤分割着紫云英或者苜菽遍是的田畴,又分化出新的地名:里塘、外塘、新塘、棉花塘、撇脚塘(其实叫丕吉塘,丕吉人名,年代一久,被谐音讹化了)。比如后塘有横塘、塘头、角塘等。塘是海潮的第一道防线,塘外就是海。山海之间江河之水便由水闸制控。闸外是浦,浦外是泽,通联着波澜壮阔的大海。在闸外也就是陡门的外面,通常都是舟楫错落的船埠。

鹗头这地方水带深,不错的一个良港,历史以来一直是渔埠,也是商埠,通常称它鹗头埠。

前面我说过一个得宝的故事。民间传说这东西,我想有猫都有个影,并非全是空穴来风。鹗头有聚宝盆,多少也影射了当年曾经是个财富聚集的宝地。得了宝,富甲一方了,所以才叫方一万。大概商贸上的往来,有福建的客商邀请方一万做客,他用大红的羊毛地毯,从府上一直铺到码头迎接了方一万。一示隆重,二也在炫耀自家的豪富。方一万不服气。次年,福建客商海路回访方一万,要从鹗头埠上岸,鹗头埠离大崧四五里路程,方员外想不出比大红毛毯更炫富的东西,便叫家佣打开粮仓,用金黄的谷子,从大崧一直铺到鹗头埠。福建客商鹗头上岸一路踏着厚厚的稻谷,被惊得目瞪口呆。他私跟同行者说:这个方员外,三年之内,这家必败!船一离鹗头,他们就再也不跟方一万做生意往来了。果然,不出三年,方员外家的万贯家财,都败光了。这虽是个斗富的传说,也可见鹗头这地方曾有过一段辉煌的商埠历史。

鹗头开埠很早,据《大崧方氏宗谱》记载,唐僖宗年间,大崧始祖银青光禄大夫方绮,持节弃仕隐居崧山,就在鹗头上岸的。唐昭宗时,开山鼻祖鸿吕法师在法华山初建法华寺,我认为这对后来水路上埠的鹗头多少也产生过影响。

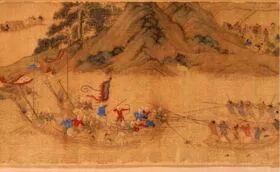

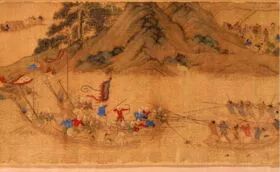

明代东南沿海倭寇猖獗,经常由此上岸掠抢,隶属磐石卫的蒲岐所就派出官兵,在这地方打了几场仗,牺牲一些将士。之后,还是抵御不了频繁来扰乱掠抢的倭寇,政府就在鹗头这地方,造了一座城,叫鹗渚堡,也就是鹗头城。

这里的漁樵也好,商贸也好,御倭杀敌也好,督军筑城也好,说实在的,跟侯一元似乎风马牛不相及,没有一点儿直接的关联。如今我标之以侯一元与鹗头城,如果他没写过一篇叫《城鹗头碑》的文章,似乎还有点儿牵强。正因为有侯一元,有这篇文章的存在,整个鹗头被我复活了起來,变得生动。也正是侯一元用他的文字,存活下一段湮没四百多年的历史切片。他给鹗头,给我们子孙后代,留下一笔弥足珍贵的文化遗产。让今天的鹗头变得更有历史,更有文化,沉淀下深厚的人文底蕴。鹗头也就不再简单了。

这是一篇碑记,一千来字。说是记鹗头城,看完你也许要大失所望。原因是你在碑记中找不到一点儿这城碟的影子。城墙是土夯的?砖砌的?还是石垒的?始自哪?终自哪?建置在鹗头哪个位置?譬如城有多长?多宽?多高?几个碟垛?几道城门?有无枪眼等等?一概未着一笔。身为文学大家的侯一元,写碑文、序文是他的行家里手,难道真的连这起码的描述都不会?其实不是。在《城鹗头碑》中,他开篇就写“国家威德远驭,四夷为守……”那气势,大家风范。无怪王应辰亦称赞侯一元的作品“其气浑,其旨远,其音希简,不求文而文妙天下”。

开篇十字,要让我脱帽敬仰了。他说我们乐清山海之地,最早都不具备城廓,只有二溪之水(应指金溪与银溪)象狗的牙齿咬来舔去,藩篱防范的东西,都没有。到有了戒备,才在后所设城,戍守驻军。至于城外或河汊边一些低洼之地,在要害地方有兵卒把守,唯独鹗头这地方,地处偏僻而被遗忘戍守。

那么后来,为什么要在此地修造鹗头城呢?

四

谁督筑修造,怎么造的,侯一元惜墨如金,都没说。

造城的过程,他只用了“岁丁未某月城成",仅这寥寥数字,把如何修建如何督工设计都一笔抹去。这一年,是嘉靖廿六年(公元1547年)。城虽有所略,但对鹗头的地理状况与军事上的重要性,侯一元却作过详尽的描述,说鹗头这山丘深入于海,这地方岸崖徒峭,浦沟水深流激,不像其它一些港口塗滩低浅船只难以出入。鉴于鹗头埠潮涨潮落,不碍船辆的自如出入,故此,每海有不靖,有贼匪呀,"鹗头常先受兵”。就是说,每有海贼上岸,鹗头是第一步。海防重地,首当其冲。

嘉靖八年(1529年)二月,倭寇又对浙江温州地区进行骚扰,四月,倭寇两次侵犯乐清的蒲岐,劫掠财物,杀人放火,并掳去许多少壮男女;同月,倭寇又攻打乐清县城的西门,官府忙调磐石卫守军来抵抗。磐石卫守军四百多人以温州知府丁瓒克扣军粮为由,乘机哗变,扣押在营官吏并进袭县城,丁瓒无奈,以官银三千两补给。兵变平息后,官府诛罚带头闹事的人;十一月,倭寇侵犯乐清下湾鹗头,即今天的南岳镇后塘大鹅头,千户魏奎失责,降为远卫军。大崧壮士方辂率乡人拒敌,战死。官府为其致祭,并立“旌善亭”于当地。嘉靖二十四年(1545年),数十艘倭寇战舰泊于晋江(今福建泉州),四处抢掠。这一年,浙江闹饥荒,温州最为严重,粮价涨至斗米值银二百文。这年(嘉靖乙已年1545)的秋天,一伙海贼从后塘的鹗头,偷偷星夜上岸,被我们乐清一位姓欧阳的知县,事先调度了伏兵,打了个大败。

鹗头这场战斗,打得大快人心,姓欧阳的知县早就被人传扬开来,也被有识之士所记录。此后海贼就不再敢来鹗头,蹿到别处,也都因为塗滩低洼,塗泥又如胶一样的粘稠,令贼人进犯步履艰难,要么船破,要么被斩杀,这样的为数不少。贼匪最终不敢斜眼偷看鹗头这地方一眼,即便经过鹗头前的乐清湾海域,都是有所畏惧而徘徊不前,原因都是先前我县县令指挥的那场仗所打出的声势,已夺他的去路。知县考虑到,海贼虽一时被那一仗有所威慑,但还在逃避诛罚,处于苟延残喘状态,千年做贼没法千年防贼,而老百姓又没有栅栏作防御,用一战的余威,县官大人深知没办法做持久的倚仗的。迟早贼匪还是会从海上卷土重来的。确实,次年(1546年)倭寇进犯宁波、台州之后,再次在鹗头上岸,他们烧杀劫掠是无所不为的。

那怎么办呢?在鹗头这地方,要修筑一条城!

作这个决策的人是谁?侯一元说道,是本县的知县。县令姓甚名谁,他说我沒必要去隐瞒它,姓欧阳,名震,字龙冈,巴县人,就是现在的重庆人,嘉靖廿三年进士。1547年,乐清知县欧阳震当年就把这个决策得以实施,在鹗头修筑起一座城堡。康熙二十五年刻印的《温州府志》记载:鹗渚堡,在乐清十五都后塘,明嘉靖间知县欧阳震谕筑,周三百丈,六门。

明嘉靖年间为防倭寇,乐清县修筑了不少的城堡,如窑岙寿宁堡,郭路宁安堡,濩(峃)前福安堡,竹屿永康堡等,后塘鹗渚堡在诸城中长度不算最长的,但城门六门是全县最多的一条城。依我看,修筑这城的工程规模并不宏大,一年修成,应该是比较简易的。尽管城不雄伟,但欧阳震还是得到本邑人侯一元的称赞。侯一元称赞道:“漂亮啊,你为我乐清做了件百世之固的好事!”

这分明在夸这个四川人。接下来与其说侯一元在写鹗头,写鹗头城,写这军事堡垒,不如这么说,他其实不写城,而是在写一个人,尤其是在夸一个人。这人就是我县的乐清知县欧阳震先生。

夸人,夸到歌功颂德的味道,起初读着我都觉得不好意思起来。这就引起了我的警觉。我第一次在先祖侯一元的笔下,认识乐清知县欧阳震这个人,也是第一次知道,这个知县,跟后塘的鹗头城有着千丝万缕的关联。我甚至吃惊,我印象中的鹗头城,是蒲岐所千户何鹏修造的。因《蒲岐镇志》里轰轰烈烈记到两件事:一,嘉靖二十五年〈1546年〉,嘉靖皇帝御书“海国长城”额赠千户何鹏。二,嘉靖二十六年〈1547年〉,何鹏督筑鹗头城〈后塘山寨〉。

这,岂不有夺人之功之嫌吗?我疑惑了,开始思考起这件事情。

五

今年春节初七,我去蒲岐参加一个例行的聚会,到蔚文门内的“瓯东古第”,看望崔宝珏老师。茶叙之间我与他促膝谈到谁修鹗头城的问题。崔老主编过《蒲岐镇志》,对我族的侯一元与千户何鹏都是熟悉的。他随口就说,何鹏督筑鹗头城。我提出了《温州府志》的说法,也说到侯一元的说法,只说知县欧阳震,没提到千户何鹏。侯一元为鹗头城写过碑记,崔老应该还不知这码事,同时也未读过这篇碑文。崔老一时为难,也不好说什么。一会儿,崔老微笑着向我作这样的解释:“何鹏是千户,属军界;知县是文官,属政界,历来文人跟政界的人交往要多一些,也亲密一些,多说几句朋友的好话,可以理解。”我不是也给崔老写过一篇文章嘛,叫《一位老人,一座城》,是人之常情嘛。听崔老这么一说,好似也合乎情理。但我细细究竟,觉得还是没有根据。我写崔老,崔老一生坎坷清贫,我何以巴结?阿谀奉承,溜须拍马,我自认不是这样的人;欧阳震虽是一县之令,我深信侯一元也不是这样的人。情以所至,发之于心,真也,切也。

侯一元廿八岁任南京刑部主事就是正六品的官,不久迁任广东、河南,任布政司右参议与按察副使,都是副省级的从三品官员。写这碑记的时候侯一元三十七岁,声誉与职位远远高于欧阳震,谀媚拍马何以之有?这点上都说不通的。明代姜准在《岐海琐谈》中谈到一则轶事,说隆庆年间,侯一元乡居纂修《乐清县志》,有一赵姓豪绅想立传留名,侯一元却认为他不够格入史不予立传,对方怀恨于心,寻机侮辱侯一元,两家为此惹了官司并结下了冤仇。这虽然是后来的事了,他作为学者治学是正派严谨的,有原则的,守正不阿也可见一斑。

而何鹏何许人?先祖侯一元虽然惜墨,不许一笔,但我作为后裔还是想将何鹏在此补上两笔。何鹏蒲岐北门人,少袭祖荫,任职于磐石卫蒲岐所。鹗头筑城之前,他曾抗击海寇,不容枉法徇私,也是个守正不阿的人。嘉靖十八年(1539年,己亥)的时候,遭贝锦之讥,也就是被人罗织罪名受到诬陷。到癸卯,1543年,一个叫赵得佑的官员,困守在河北的擦崖子关,何鹏得檄之后慷慨奔赴,在擦崖子关守戍两年,两人结下了深厚的友谊。1545年,世宗皇帝落成九庙以示大孝,大赦天下,何鹏得以回到原籍。送别了何鹏,赵得佑写了篇《送东环何鹏公荣还蒲岐序》,相当于给何鹏立传。何鹏在擦崖子关时也备受疑谤,他守己如一,不失其常,赵得佑赞他:“夫量如是,才如是,守如是。”从擦崖子关回到蒲岐所的次年,嘉靖皇帝御书“海国长城”匾额,送给何鹏,此等荣耀的嘉奖,何止今天的特级英雄称号,又次年,也就是1547年了,何鹏督筑鹗头城。

欧阳震,何鹏,究竟是谁修造鹗头城?我想了很久。梅开两度,只能各报一枝。其实都没说错,都是对的。《温州府志》说是欧阳震,《蒲岐所志》说是何鹏,请注意一下府所两处的不同“用语”,知县欧阳震是“谕旨”修筑鹗头城,就是说受到皇帝的指示,肩负的是国家的使命;而千户何鹏是“督筑”鹗头城,是在谕旨的县长大人的领导下担当这项工程的监工。鹗头城的建成,对于当地百姓来说,只认得工地上的监工(指挥官),而不知有知县,造城的当然是千户何鹏。而对于官方政府,这项工程的得失与否它唯知县是问,认的就是欧阳震。至于工地谁去督管是基层的事。指挥、监管、干活,一系列的链条构筑成鹗头城的竣工。我也就释然理解了《城鹗头碑》中侯一元笔分轻重,只提欧阳而不具何鹏的原因所在。

六

自嘉靖二年宁波“争贡”之后【2】,朝廷实行海禁。海禁之后,东南沿海倭患不断,尤以嘉靖朝的浙江、福建、广东几省为甚。《蒲岐所志》附录了一份蒲岐所抗倭战斗中先后牺牲的千户百户名单:明永乐八年,千户崔兴、冯春战死崖头嘴,杨文战死所城外,戚朝康、霍祥祯战死崖头嘴;景泰九年,芮伦战死;正德二年正月,崔瑛战死;嘉靖三十三年,崔海战死小芙蓉港口;三十七年,秦煌,魏履谦、季璋战死黄华海上。千户百户都是军中指挥官,我们从这份战死的名单中,想象得到当时海匪的猖獗与治安的严峻。

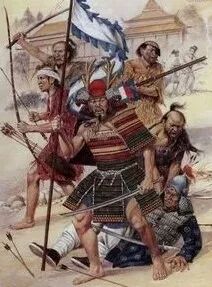

去年,老家村委搞文化礼堂,在村史沿革一项中涉及“倭寇”与“海贼”两词的不同争议,曾来电征询于我。我只作了简单的常识性解答与回复。“倭”,指的就是日本人。所谓倭寇,就是日本强盗。在明代尤其在中叶以后的一百多年间,南至广西北部湾,北至渤海湾,三四千公里漫长的海岸线上,处处都在修筑堡垒,处处都在抗倭。比如说戚继光抗倭,郑成功抗倭,大家都耳熟能详。哪里会有这么多的日本人?会有这么多杀之不绝的倭寇?这就冤枉了大多数的日本人。事实上,“倭寇”这种称呼,在嘉靖年间已经产生了不小的争议。身处抗倭第一线的基层将领万表,就对从地方到中央都在“混言倭寇”的做法非常不满,万表说:海贼大头目王直、徐碧溪的亲属子侄,都住在杭州等地,逍遥法外;王直等贼寇四处荼毒生灵,地方官却每每上报说是“倭寇”进犯,真是自欺欺人。这个问题,在明代史料当中,其实是清晰的。官修《明史·日本传》里说:“大抵真倭十之三,从倭者十之七”。《嘉靖实录》里也说,倭人占十分之三,中国人占十分之七。

参与剿倭的将领王忬向皇帝报告:据他调查,“倭寇”头领约有百余人,其中“雄狡著名”者,都是本国之人,如徽州王五峰(王直)、徐碧溪、徐明山,宁波毛海峰、徐元亮,漳州沈南山、李华山,泉州洪朝坚等等。【3】

明代史料既然清晰记录了“倭患”真相,明朝官方为什么仍长期沿用“倭寇”这个说法呢?这与海禁政策有很大关系。一方面,官方不愿承认动乱的源头是海禁;另一方面,把动乱归因为“倭寇”,又适足以强化海禁的合理性。

我们乐清湾沿岸的所谓倭寇,大部分也都是我们本地的海匪为主导的。例如台州方国珍残部流入海洋,勾结小撮日本商人,亦匪亦商,既勾结官府,也招纳亡命之陡,登陆抢劫。如永乐年间的王五峰、毛海峰、汪直等海上大盗。因此这些打着倭字旗号的贼船招摇过市,大肆抢掠,造成遍海为患。

侯一元身为朝廷官员,我想他是深知“倭”字的复杂性。您不妨关注侯一元在鹗头城碑文中对敌寇的措辞。通篇一千多字的碑文里,只用“贼”字,不见一个“倭”字。在倭寇这词漫天飞舞大行其道的嘉靖年间,侯一元能做到这一点,是难能可贵的,他以学者求真、求实,对史实负责的严谨态度,一丝不苟体现到字里行间,这是我所顶礼崇敬的地方。

在赞扬欧阳震筑城造福乡里的话之后,侯一元说鹗头未城之前,在贼匪猖狂之时,政府也讨论过海防的对策,讨论最多的无非这三件事:一是敛民入保。就是把本县的百姓都集聚一起,编上花名册,你是某保某甲人,把人丁一一登记在案。少让一些打柴的、捕渔的乡民,上山下海被一些贼匪引诱,蛊惑为寇。保是旧时户口编制,若干甲为一保。相当于现在的乡镇村建制。这样以便政府的管制,有犯罪不轨,官府可有个循查之处,这自然是首要的办法。其二就是召募。靠政府的力量太单薄了,警力还是远远不够。怎办?那就提倡民间组织力量輔助抗倭(请允许我沿袭这种习惯的称呼),同时鼓励民间,颁布谁擒犯贼寇,政府就以重金给予赎赏。重赏之下有勇夫,乡间则自有人奋勇而战。其三是戍守要害。谴军前哨,敌寇自然有所畏惧不敢大摇大摆地深入扰乱。这三条措施,侯一元认为都是对的,可行的。而吾县欧阳县长对此三项都做了务实的施行。

看来欧阳震在乐清的政绩干得不错,让侯大人感到满意,并得到欣赏。

接着,侯一元总结了欧阳震作为我们乐清的父母官,例举了他三大的功劳。第一件功事他认为莫过于:为民请賑;第二件功事是:自将拒险,次之;第三件才是筑鹗头城,再次之。从三功的排序可见,侯一元认为筑鹗头城,在欧阳震任内,并不算头等大事。这三件功德,且听细细道来。

七

只要你翻开东南沿海任何一本地方志书,嘉靖乙巳那年(1546年),明王朝在南中国的版图上,是个多事之秋。沿海江、浙、闽、粤数省,都接连遭受到倭寇大规模的侵犯。更要命的是,老百姓除却人祸,还有天灾。

这一年,“岁大饥,斗米钱二百。”似乎所有的志书,都载下荒年里的这一情节。我县乐清境内民众群聚,都去抢夺粮食。政府的法令就象沉睡不醒的木头,根本不起作用,也无法制止。而主管部门去请求赈济,也根本得不到解决。邻境郡县的粮食交易全部停止,根本籴不到米粟。一县之令,怎么办呢?难道眼睁睁看着百姓到处逃亡,甚至饿死吗?平民百姓的日子愈来愈难过,而贼匪一天比一天增加,并有迅速蔓延之势。县城里这种恶劣的混乱状况,贼匪是完全了解的。

知县欧阳震未待下落车马,就洞悉到局势危急,亟待挽救,当时心情非常着急。他便挺身为民,向上级的监司陈情力争,终于得到了几千石的粮石。一石十斗,相当于几千担的米粟啊,然后以升斗称量救济灾民,老百姓才活了下来,饥荒造成的动乱局势也得到了缓解与平息。也有富户人家,来购买粮食,多多少少也斟情而定,劝说他们多分一些给穷苦的人家。知县还让体弱有病的男子,稍微带着些武器,开始从中挑选,教他们操练武艺充实从军。可见军中的用兵之道,还在于依靠民众。假使知县大人畏惧上司,奉职自全,肯定争取不到这些救济的粮食。不得粮食,百里之内到处饥荒,人人生命难保,还有谁来抵制前来抢掠的强盗呢?因此说,赈粮是知县大人的上功。

侯一元实际上是一个非常务实的官员。任内尤其注重对民情的体察。在南京刑部、广东布政司、河南都察司他都工作过,近十年的磨练,他对政治、军事、司法、赋税等不仅熟悉,而且很有心得。军事上,俗语说养兵千日用于一时,他体会到,如兵久不用,会滋长纨袴习气。一旦贼匪来犯,假如遇到紧要关头想急忙抽调,实在不容乐观。只知加垒土石,固已城池,而往往忘记了去鼓舞百姓,一起援助抗敌之心。而这没有被我县欧阳县令所忽视,他亲自执槌击鼓,鼓舞市民要拿起器械跟来犯的贼寇战斗。屈原在《国殇》里,为追悼那些为国捐躯的壮士,放声歌唱,侯一元就引用里面的词语,来形容欧阳知县对民众对士气的鼓舞。只要军民一致,还有什么抵挡不了的呢?

欧阳县令不仅只做闹市击槌鼓舞,还身先士卒,亲自率领人们划船海上,跟贼匪的船艦近在咫尺军声相闻,就是身遭矢石,也无所畏惧,自然会不战自胜。人们说他有安平攻狄之志,有条侯周亚夫之胆识,然后香饵抚慰,招安一些可用之士。县令的以身做则,因此大大地鼓舞了士气,振奋了人心。

虽然得到一时的胜利,欧阳知县还是不放心,依靠这样打来打去,不是长治久安的办法。那么怎样做才能营城安居呢?自古以来,内修政教,才是抵御外敌的可贵之处,也是王道之所为。只要遵循内修政教抵御外敌之原则,全国军民奋起,全力保家卫国,边疆的寇匪自然会疲惫凋敗。世上的仁人志士,会以此为乐,都在作不懈的努力与追求。

以历次得胜的威名,鹗头一带几年内可以平安无事,侯一元认为,欧阳知县凭此来年为自己去报奏政绩,是完全没有问题的啊。可是欧阳知县砥砺士卒,还要修筑起鹗头城,是想凭借这鹗头城,要保一方百姓千百世计的平安。侯一元感叹这种长思远虑,离仁人志士之心,所追求的已经很接近了啊!

治理百姓犹如调理自己的身体,道理是一样的。侯一元拿病弱的身体做譬方,也提出自己的政治主张,只要政府轻徭省赋,让中等的百姓生活过得富裕,让贫下的百姓自保自足不感到饥寒交迫,社会不治自安。人民富裕起来,事情也就好办了,国家才有充沛的元气,悬赏历法,三军为一,锄奸则若草。社会有裂缝有漏洞的地方,该修补的修补,要对症下药,就像人体经脉要疏通滞淤让六气畅通,邪气远离。服药之后,也会出现眩晕之类的不良反应,但病疾除去,元气恢复,身体也就痊愈了。如果不认清药物,错服了药,开始让你高兴,而后来要痛哭不止,使病情愈发严重,侯一元喟叹道,这种教训是非常沉痛的!

乐清知县欧阳震最后跟侯一元说道:“让记这么多,是想让后来的人常能念起,别毁坏掉这鹗头城啊!"

八

欧阳震跟侯一元应该有过一次屈膝的长谈。

他俩相见的时间,应该在侯一元丁忧期间。侯一元父亲侯廷训,生于1484年,正德十六年(公元1521年)进士,曾任南京礼部主事,享年六十二岁。我按此推算,正是嘉靖廿六年(1547年),也就是造成鹗头城这一年,侯一元的父亲去世了,侯一元奔丧守孝回到温州家乡。在腊月十二月二十二这一天,侯一元写就《城鹗头碑》。

汉代文学家杨子云写过一篇歌颂汉代营平侯赵充国的辞赋,叫《赵充国颂》。赵充国却说:“兵事当为后法,乃不嫌自伐其功。"后半句意思说,我不能自我夸耀自己的功绩!侯一元在这篇碑文的最后,他说自己想起了营平侯赵充国说过的这句话。他明智并且坦诚地告诉我们说,他只所以不绝如缕地讲述本县的欧阳知县,是想把这些事迹,做为一把镜子,让后来之人,不忘前人守疆护土的不易,保家卫国的艰难,并非以为他在夸耀本县的知县啊!这是他们增修此碑的真正缘由。

清人汪土铎《挽林文忠》有诗:海上归来宦橐空,负戈万里复从戎。玉关田赋三司外,金齿功名百战中。这首诗让我想起奔丧回乡的侯一元,也想起写《城鹗头碑》时的侯一元。我要把这首诗敬献给自己的先祖。同时,也敬献给像何鹏、欧阳震等所有为我们沿海作过贡献的人们。我在《城鹗头碑》里,见到了先祖侯一元造福桑梓的良苦用心,和拳拳赤子之情怀。

四百多年的风雨沧桑,鹗头城早已废圮贻尽。

正月初九,我匆匆要离开前塘老家。我准备着手写写先祖侯一元,也写写家乡鹗头城。在奔赴绅坊动车站的路上,再次特意兜折到后塘鹗头,考察并再一次感受鹗头海边的涨潮,感受一次晴朗天气乐清湾上迎面吹来的寒风。这是我童年吹过的风啊,家乡鹗头的风!涨过的海潮,是我童年的海潮!鹗头城虽没有了,铭刻《城鹗头碑》的石碑也不复存在了,然而侯一元撰写的碑文犹在。鹗头山上,芦草荼花间,有小丘残垒,还依稀可辨那斑斑苔石。伫立鹗头寨前,远眺大水汤汤的乐清湾,我不觉黯然神伤。潮水涨了,我怎么也找不到海里那块形如鸡冠,引颈入水的“鹗头”了呢。这是块褚褐色的礁矶,一直来潮落跟山丘连在一起,潮涨没入海水,礁石高高孤傲在海面,成为鹗头不二的标志,可如今不见了,说是刚刚前年被人用炸药炸掉的。潮水漫过礁石的遗址,也漫过我的心头,涌上的也只有是毛泽东主席的诗词了:“东陵碣石有遗篇,萧瑟秋风今又是,换了人间。”

是的,换了人间!数年前一次外乡归来,车经后塘,目光抚摸着窗外久违的家乡景物,一下懵了,恍惚了,怀疑自己错走了地方。我发现自己海边的家乡,有两座熟悉的山丘不见了,一座小鹗头山,一座杨爷山,连同山顶的杨爷寨,不翼而飞都不见了。它们像两只我从小饲养大的水鸟,从此一去无踪无影永不复返。

前塘,后塘,都是鹗头的故乡,也是我的故乡。塘,守卫着泛滥的潮水;修城,是为着抵御猖獗的贼寇。侯一元的碑记,俨然于一道守卫的塘堤,俨然于一座戍守的城堡。一个意思,就是不忘守卫。知县欧阳震嘱咐过我们,先贤侯一元也这样叮嘱过我们。

守疆卫土!连自己家乡两座山丘被人移走,化为子虚乌有都不知道,我们做子孙后代的,还能为家乡守卫什么呢?我感到了惭愧,感到痛惜。中国城镇化进程与沿海大规模的建设开发中,乐清湾在这短短的十几年里,这种在文化与山川地理上的守卫变得虚设,变成一种空缺。我如借侯一元先生的话说,阙如也!嘉靖皇帝御笔的“海国长城”,也就变得跟宣纸一样的苍白脆弱。看看当下的开发,要么满目疮痍,要么面目全非。唏嘘之余,我唯一能守卫的,只有让昔日的山川风物,在我的字里行间永远停留。

2016年3月22日东莞知秋房

---------------

注:【1】柳冬妩《在城市深处仰望故乡》。

【2】明嘉靖二年(1523),日本西海道大内氏使者宗设谦道与南海道细川氏使者瑞佐、宋素卿两贸易使团,驾勘合贸易船来宁波,因争先来后到,互责真伪,发生争执,宗设谦道杀瑞佐,使团乘机焚掠,执指挥袁进,杀备倭都指挥刘锦,史称'争贡事件'。

评论留言